"박창돈-최영장군의 홍산전투"의 두 판 사이의 차이

(→내용) |

|||

| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||

|작가= [[박창돈]] | |작가= [[박창돈]] | ||

|제작연도= 1976년 | |제작연도= 1976년 | ||

| − | |규격= 300호( | + | |규격= 300호(197x290.9cm) |

|유형= 군사/전쟁 | |유형= 군사/전쟁 | ||

|분류= 유화 | |분류= 유화 | ||

| − | |소장처= 전쟁기념관 | + | |소장처= [[전쟁기념관]] |

| − | |필드수= | + | |필드수=8 |

}} | }} | ||

| − | |||

=='''개요'''== | =='''개요'''== | ||

| − | |||

고려 우왕 2년(1376년), 최영장군이 고려를 침입한 왜구를 홍산(현 충남 부여)에서 섬멸하는 장면. | 고려 우왕 2년(1376년), 최영장군이 고려를 침입한 왜구를 홍산(현 충남 부여)에서 섬멸하는 장면. | ||

| − | |||

| − | ==''' | + | =='''설명'''== |

| − | 1376년 7월 서해안으로 칩입한 왜구는 공주와 연산의 | + | ===작품 소재=== |

| − | 적이 숲속에 숨어 | + | 1376년 7월 서해안으로 칩입한 왜구는 공주와 연산의 [[개태사]]를 점령하고 고려군을 이끌던 도원수 박인계를 전사케 한 후 홍산까지 진출하였다. 이에 [[최영]]은 나이를 들어 말리는 [[우왕]]에 간청하여 [[최공철]] [[강영]] [[박수년]] 등과 함께 고려군을 이끌고 홍산에서 적과 대치하였다. 험준한 지형에 의지하여 대응하는 왜구에 장수들이 겁을 먹고 전진하지 못하였는데 [[최영]]이 몸소 군사의 진두에 서서 돌진하였다.<br/> |

| + | 적이 숲속에 숨어 [[최영]]을 쏘아 입술을 맞추니 피가 낭자하게 흘렀는데, 태연자약하게 적을 쏘아 활시위를 당겨서 쓰러뜨리고 이내 맞은 화살을 뽑았다. [[최영]]이 더욱 힘쓰니 마침내 적을 크게 격파하여 거의 다 죽이거나 사로잡았다.<ref><html><online style="color:purple">[http://db.history.go.kr/KOREA/search/searchResult.do?sort=levelId&dir=ASC&start=-1&limit=20&page=1&itemIds=&indexSearch=Y&codeIds=PERIOD-0-3&synonym=&chinessChar=&searchTermImages=&searchKeywordType=indexName2&searchKeywordMethod=EQ&searchKeyword=p10155&searchKeywordConjunction=AND#searchDetail/kr/kr_113_0010_0040_0070/159/60/159/o 『高麗史』 列傳 卷第二十六 諸臣 최영]<sup>online</sup></online></html>, 국사편찬위원회. 최종확인: 2017년 04월 16일. | ||

| + | </ref> | ||

| + | |||

| + | ===작품 배경=== | ||

| + | 홍산은 현재의 충청남도 부여지역으로, 본래 백제의 대산현(大山縣)이었는데 940년(태조 23년)홍산으로 고치고 1895년(고종 32년) 군(郡)으로 승격되었으며, 1914년 행정구역개편 때 부여군에 병합되어 홍산면이 되었다. 지명은 그 모양이 나는 기러기처럼 생긴 비홍산(飛鴻山)에서 유래하였다. 고려 우왕 때 왜구의 침입이 빈번하였다.<ref>[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0064126 홍산]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원. 최종확인: 2017년 04월 16일.</ref> | ||

| + | |||

| + | ===작품 구도=== | ||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | =='''시각적 안내'''== | ||

| + | *그림위에 마우스를 올려 보세요. | ||

| + | *[http://maschek.hu/imagemap/imgmap/ 온라인 이미지맵 에디터] | ||

| + | <imagemap> | ||

| + | 파일:박창돈-홍산전투(최영)-1976s.jpg|박창돈 「최영장군의 홍산전투」 1976|800px|center | ||

| + | rect 7 111 383 530 [[최영]] | ||

| + | </imagemap> | ||

| + | |||

=='''관련 민족기록화'''== | =='''관련 민족기록화'''== | ||

| − | + | <gallery mode=packed caption="고려시대를 배경으로 한 작품 " heights=180px style="float:center" > | |

| − | <gallery> | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

파일:이인영-안융진담판(서희)-1976s.jpg|[[이인영-안융진 담판을 하는 서희]] | 파일:이인영-안융진담판(서희)-1976s.jpg|[[이인영-안융진 담판을 하는 서희]] | ||

| + | 파일:이용환-귀주대첩(강감찬)-1975s.jpg|[[이용환-귀주대첩]] | ||

| + | 파일:안재후-여진정벌(윤관)-1975s.jpg|[[안재후-여진정벌]] | ||

| + | 파일:김서봉-삼별초대몽항쟁-1975s.jpg|[[김서봉-삼별초의 대몽항전]] | ||

| + | 파일:김태-오라산성함락(이성계)-1975s.jpg|[[김태-동령부 우라산성의 공함]] | ||

| + | 파일:문학진-쌍성수복(유인우)-1975s.jpg|[[문학진-쌍성수복]] | ||

파일:박창돈-홍산전투(최영)-1976s.jpg|[[박창돈-최영장군의 홍산전투]] | 파일:박창돈-홍산전투(최영)-1976s.jpg|[[박창돈-최영장군의 홍산전투]] | ||

| − | 파일: | + | 파일:박성환-예성강도-1978s.jpg|[[박성환-예성강도]] |

| − | + | 파일:최대섭-고려대장경판각-1977s.jpg|[[최대섭-고려대장경]] | |

| − | + | 파일:문학진-고려청자-1977s.jpg|[[문학진-고려청자]] | |

| − | + | 파일:최대섭-화약제조(최무선)-1979s.jpg|[[최대섭-화포와 화약을 제조하는 최무선]] | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | 파일:최대섭- | ||

| − | 파일:문학진- | ||

| − | 파일: | ||

</gallery> | </gallery> | ||

| − | + | =='''관련항목'''== | |

| − | ==''' | + | {|class="wikitable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" |

| − | + | !style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | |

| − | + | |- | |

| − | + | |[[박창돈]] || {{PAGENAME}} || A는 B를 그렸다. || 1976년 | |

| − | + | |- | |

| − | + | |{{PAGENAME}} || [[홍산전투]] || A는 B를 배경으로 한다. || 1376년 07월 | |

| − | + | |- | |

| − | {|class="wikitable | + | |[[홍산전투]] || [[고려말 왜구의침입]] || A는 B와 관련이 있다. || |

| − | ! | + | |- |

| + | |{{PAGENAME}} || [[최영]] || A는 B를 소재로 삼았다. || | ||

|- | |- | ||

| − | | | + | |[[최공철]] || [[홍산전투]] || A는 B에 참가하였다. || 1376년 07월 |

|} | |} | ||

| 67번째 줄: | 76번째 줄: | ||

|} | |} | ||

| + | =='''그래프'''== | ||

| + | <html> | ||

| + | <iframe width="100%" height="800px" src="http://digerati.aks.ac.kr/DHLab/2016/202/장동룡/김대성과석굴암.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||

| + | </html | ||

=='''참고문헌'''== | =='''참고문헌'''== | ||

| − | + | *대한민국국회위원동우회, 『민족기록화 구국위업편』, 한국도서출판공사, 1981년. | |

2017년 4월 17일 (월) 01:16 판

| 최영장군의 홍산전투 | |

| 작가 | 박창돈 |

|---|---|

| 제작연도 | 1976년 |

| 규격 | 300호(197x290.9cm) |

| 유형 | 군사/전쟁 |

| 분류 | 유화 |

| 소장처 | 전쟁기념관 |

개요

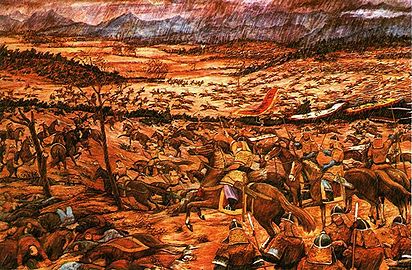

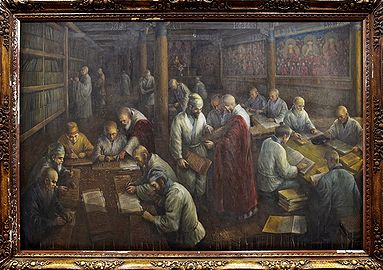

고려 우왕 2년(1376년), 최영장군이 고려를 침입한 왜구를 홍산(현 충남 부여)에서 섬멸하는 장면.

설명

작품 소재

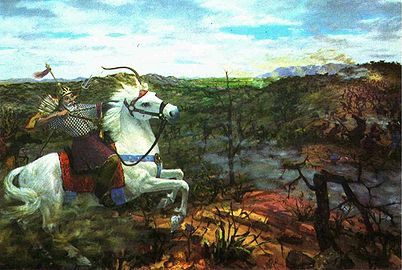

1376년 7월 서해안으로 칩입한 왜구는 공주와 연산의 개태사를 점령하고 고려군을 이끌던 도원수 박인계를 전사케 한 후 홍산까지 진출하였다. 이에 최영은 나이를 들어 말리는 우왕에 간청하여 최공철 강영 박수년 등과 함께 고려군을 이끌고 홍산에서 적과 대치하였다. 험준한 지형에 의지하여 대응하는 왜구에 장수들이 겁을 먹고 전진하지 못하였는데 최영이 몸소 군사의 진두에 서서 돌진하였다.

적이 숲속에 숨어 최영을 쏘아 입술을 맞추니 피가 낭자하게 흘렀는데, 태연자약하게 적을 쏘아 활시위를 당겨서 쓰러뜨리고 이내 맞은 화살을 뽑았다. 최영이 더욱 힘쓰니 마침내 적을 크게 격파하여 거의 다 죽이거나 사로잡았다.[1]

작품 배경

홍산은 현재의 충청남도 부여지역으로, 본래 백제의 대산현(大山縣)이었는데 940년(태조 23년)홍산으로 고치고 1895년(고종 32년) 군(郡)으로 승격되었으며, 1914년 행정구역개편 때 부여군에 병합되어 홍산면이 되었다. 지명은 그 모양이 나는 기러기처럼 생긴 비홍산(飛鴻山)에서 유래하였다. 고려 우왕 때 왜구의 침입이 빈번하였다.[2]

작품 구도

시각적 안내

- 그림위에 마우스를 올려 보세요.

- 온라인 이미지맵 에디터

관련 민족기록화

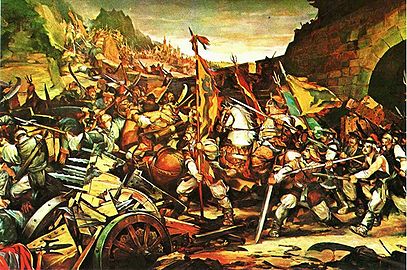

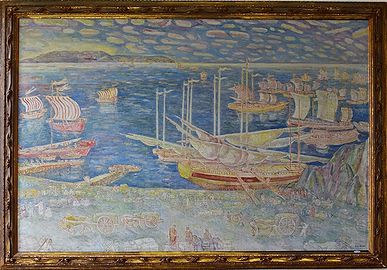

- 고려시대를 배경으로 한 작품

관련항목

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 박창돈 | 박창돈-최영장군의 홍산전투 | A는 B를 그렸다. | 1976년 |

| 박창돈-최영장군의 홍산전투 | 홍산전투 | A는 B를 배경으로 한다. | 1376년 07월 |

| 홍산전투 | 고려말 왜구의침입 | A는 B와 관련이 있다. | |

| 박창돈-최영장군의 홍산전투 | 최영 | A는 B를 소재로 삼았다. | |

| 최공철 | 홍산전투 | A는 B에 참가하였다. | 1376년 07월 |

시간정보

| 중심 | 시간정보명 | 시간값 |

|---|---|---|

| 박창돈-최영장군의 홍산전투 | 제작연도 | 1976년 |

| 전쟁기념관 | 소장처 | 1998년 |

그래프

<html> <iframe width="100%" height="800px" src="http://digerati.aks.ac.kr/DHLab/2016/202/장동룡/김대성과석굴암.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html

참고문헌

- 대한민국국회위원동우회, 『민족기록화 구국위업편』, 한국도서출판공사, 1981년.

주석

- ↑

[http://db.history.go.kr/KOREA/search/searchResult.do?sort=levelId&dir=ASC&start=-1&limit=20&page=1&itemIds=&indexSearch=Y&codeIds=PERIOD-0-3&synonym=&chinessChar=&searchTermImages=&searchKeywordType=indexName2&searchKeywordMethod=EQ&searchKeyword=p10155&searchKeywordConjunction=AND#searchDetail/kr/kr_113_0010_0040_0070/159/60/159/o 『高麗史』 列傳 卷第二十六 諸臣 최영]online , 국사편찬위원회. 최종확인: 2017년 04월 16일. - ↑ 홍산",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. 최종확인: 2017년 04월 16일.