"영접도감사제청의궤"의 두 판 사이의 차이

Monica-jang (토론 | 기여) (→천사의 행렬) |

잔글 (→시간정보) |

||

| (사용자 5명의 중간 판 18개는 보이지 않습니다) | |||

| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||

=='''정의'''== | =='''정의'''== | ||

| − | 1609년( | + | 1609년(조선 광해군 1) 4월 [[선조]]의 국상에 사제(賜祭)하려고 온 명나라 사신과, 같은 해 6월 [[광해군]]의 [[책봉]]을 전하기 위해 온 명나라 사신의 영접을 위해, 1608년(광해군 즉위) 5월에 설치된 [[영접도감|영접도감]]의 사제청에서 수행한 업무를 기록한 [[의궤]]이다. |

=='''내용'''== | =='''내용'''== | ||

| − | + | 1609년(광해군 1) 4월에 [[선조]]의 국상을 조문하기 위해 사제천사(賜祭天使) 오고, 6월에는 [[광해군]]을 [[왕]]으로 책봉하기 위해 책봉천사(冊奉天使)가 잇달아 왔다. 사제천사 [[웅화|웅화(熊化)]] 일행이 4월 25일 [[홍제원]]을 넘어 [[모화관|모화관(慕華館)]]에 도착하자 [[왕]]이 나가 맞이하고, 남별궁으로 불리던 사신의 숙소인 [[태평관|태평관(太平館)]]에 나아가 고명(誥命)을 맞이했다. 4월 29일에는 [[태평관]]에서 하마연(下馬宴)을 베풀고, 5월 1일에는 사신들이 한강을 유람했다. 5월 3일에 [[왕]]이 [[창덕궁 선정전]]에서 사신들에게 연회를 베풀고, 5월 6일에 [[태평관]]을 떠나는 사신들을 위해 상마연(上馬宴)를 베풀었다. 이날 [[이정구|이정구(李廷龜)]]가 [[홍제원]]에 가서 전송하는 전연(餞宴)도 베풀었다. 사제천사를 보내고 나서 6월 2일에 책봉천사 [[유용|유용(劉用)]] 일행이 왔다. [[왕]]은 [[창덕궁 인정전]]에서 [[황제]]의 책봉고명을 받고 예를 행하고 나서 [[태평관]]에서 하마연을 베풀었다. 6월 5일에는 [[창덕궁 인정전]]에서 다시 연회를 열고, 6월 10일에는 [[태평관]]에서 연회를 열었다. 6월 12일에는 [[창덕궁 선정전]]에서 연회를 열고, 6월 18일에는 떠나는 사신을 위해 [[태평관]]에서 상마연(上馬宴)을 열었다. 다음날에는 [[모화관]]에서 전연(餞宴)을 베풀었다. <ref>한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005, 57~58쪽.</ref> | |

| + | <br/> | ||

| + | <br/> | ||

| + | 중국 사신을 영접할 때는 일을 총괄하는 '도청(都廳)' 이외에 사신 영접을 군사적으로 지원하는 '군색(軍色)', 사신의 예단과 청구물품을 조달하는 '응판색(應辦色)', 사신을 위한 연회를 준비하는 '연향색(宴享色)', 사신의 주식을 준비하는' 미면색(米麵色)', 사신의 반찬을 준비하는 '반선색(飯膳色)', 사신에게 차와 떡 등의 간식을 준비하는 '잡물색(雜物色)' 등 여섯 기구를 두었다. 그리고 [[의궤]]도 따로따로 제작한다. 이번 명나라 사신 [[웅화]]와 [[유용]]을 영접한 사실은 [[영접도감도청의궤]]<ref>허태구, "[http://kyujanggak.snu.ac.kr/home/index.do?idx=06&siteCd=KYU&topMenuId=206&targetId=379 영접도감도청의궤]", 원문자료 검색, <html><online style="color:purple">『서울대학교 규장각한국학연구원』<sup>online</sup></online></html>, 서울대학교.</ref>, [[영접도감미면색의궤]]<ref>이혜정, "[http://kyujanggak.snu.ac.kr/home/index.do?idx=06&siteCd=KYU&topMenuId=206&targetId=379 영접도감미면색의궤]", 원문자료 검색, <html><online style="color:purple">『서울대학교 규장각한국학연구원』<sup>online</sup></online></html>, 서울대학교.</ref>, [[영접도감사제청의궤]]로 편찬하였는데, 도청과 미면색, 사제청에서 한 일만을 기록했다. 군색에서 한 일은 의궤로 만들지 않고 '영접도감군색등록'으로 편찬했다. 사제청은 평상시에는 설치하지 않고 [[선조]]의 국상을 조문하기 위해 왔기 때문에 따로 설치한 것이었다. 사신이 가지고 온 '축문판(祝文板)'과 '축문기(祝文機)'를 기록하고, 상배(床排) 등에 대해 그림으로 설명하고 있다. 또한 천사(天使)의 행렬을 그린 9면의 '천사반차도'와, 제물을 가지고 [[웅화]]보다 먼저 조선에 들어온 '곽위관제물배진반차도(郭委官祭物陪進班次圖)'가 들어있다. 곽위관(郭委官)은 요동인(遼東人)으로 [[웅화]]보다 먼저 조선에 제물을 가지고 들어온 사신인데, 과도하게 은을 요구하여 조선을 괴롭혔다고 한다. 명나라 사신영접의궤로서는 처음인 이 [[의궤]]는 후대의 [[의궤]]에 비해 짜임새가 미숙하고, 글씨도 초서가 많아 [[의궤]]라기보다는 [[등록]]류에 가까운 형식을 띠고 있는 것이 특징이다.<ref>한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005, 59~71쪽.</ref> | ||

===목록=== | ===목록=== | ||

| 29번째 줄: | 32번째 줄: | ||

===해제=== | ===해제=== | ||

| − | [http://kyujanggak.snu.ac.kr/home/ | + | 허태구, "[http://kyujanggak.snu.ac.kr/home/index.do?idx=06&siteCd=KYU&topMenuId=206&targetId=379 영접도감사제청의궤]<br/> |

===판본=== | ===판본=== | ||

| 35번째 줄: | 38번째 줄: | ||

=='''지식 관계망'''== | =='''지식 관계망'''== | ||

| + | <html> | ||

| + | <script>function reload() {window.location.reload();} </script> | ||

| + | <input type="button" value="Graph" onclick="reload();"> | ||

| + | <iframe width="100%" height="670px" src="http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/B020/B020.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||

| + | </html> | ||

| + | |||

===관계정보=== | ===관계정보=== | ||

{|class="wikitable sortable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" | {|class="wikitable sortable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" | ||

!style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | !style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | ||

|- | |- | ||

| − | | 영접도감사제청의궤 || [[ | + | | 영접도감사제청의궤 || [[광해군]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B |

| + | |- | ||

| + | | 영접도감사제청의궤 || [[선조]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B | ||

| + | |- | ||

| + | | 영접도감사제청의궤 || [[웅화]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B | ||

| + | |- | ||

| + | | 영접도감사제청의궤 || [[유용]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B | ||

|- | |- | ||

| − | | 영접도감사제청의궤 || [[ | + | | 영접도감사제청의궤 || [[곽위관]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B |

| + | |- | ||

| + | | 영접도감사제청의궤 || [[영접례]] || A는 B를 기록하였다 || A ekc:documents B | ||

| + | |- | ||

| + | | 영접도감사제청의궤 || [[규장각한국학연구원]] || A는 B에 소장되어 있다 || A edm:currentLocation B | ||

|} | |} | ||

| 50번째 줄: | 69번째 줄: | ||

| 1608년 5월 || [[영접도감]]이 설치됐다 | | 1608년 5월 || [[영접도감]]이 설치됐다 | ||

|- | |- | ||

| − | | 1609년 4월 | + | | 1609년 4월 || [[웅화]] 일행의 사제천사가 왔다 |

|- | |- | ||

| − | | 1609년 4월 | + | | 1609년 4월 29일 || [[태평관]]에서 연회를 베풀다 |

|- | |- | ||

| − | | 1609년 5월 | + | | 1609년 5월 1일 || 사신들이 한강을 유람했다 |

|- | |- | ||

| − | | 1609년 5월 | + | | 1609년 5월 6일 || [[왕]]이 [[창덕궁 선정전]]에서 사신들에게 연회를 베풀었다 |

| + | |- | ||

| + | | 1609년 6월 2일 || [[유용]] 일행의 책봉사가 왔다 | ||

| + | |- | ||

| + | | 1609년 6월 2일 || [[왕]] [[창덕궁 인정전]]에서 황제의 책봉고명을 받았다 | ||

| + | |- | ||

| + | | 1609년 6월 5일 || [[왕]]이 [[창덕궁 인정전]]에서 사신들에게 연회를 베풀었다 | ||

| + | |- | ||

| + | | 1609년 6월 12일 || [[왕]]이 [[창덕궁 선정전]]에서 사신들에게 연회를 베풀었다 | ||

|} | |} | ||

| 63번째 줄: | 90번째 줄: | ||

!style="width:5%px"|위도!!style="width:5%px"|경도!!style="width:90%px"|내용 | !style="width:5%px"|위도!!style="width:5%px"|경도!!style="width:90%px"|내용 | ||

|- | |- | ||

| − | | 37.579470 || 126.991007 || [[창경궁 | + | | 37.579470 || 126.991007 || [[창경궁 인정전]]에서 사제가 거행됐다 |

|} | |} | ||

| − | + | ||

=='''시각자료'''== | =='''시각자료'''== | ||

===가상현실=== | ===가상현실=== | ||

| + | <html> | ||

| + | <script>function reload() {window.location.reload();} </script> | ||

| + | <iframe width="100%" height="800px" src="http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Pavilions/B020/S001/S001.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||

| + | </html> | ||

===천사의 행렬=== | ===천사의 행렬=== | ||

| 76번째 줄: | 107번째 줄: | ||

! 번호 !! 이미지 !! 대상 !! 설명 !! 복장/복식 | ! 번호 !! 이미지 !! 대상 !! 설명 !! 복장/복식 | ||

|- | |- | ||

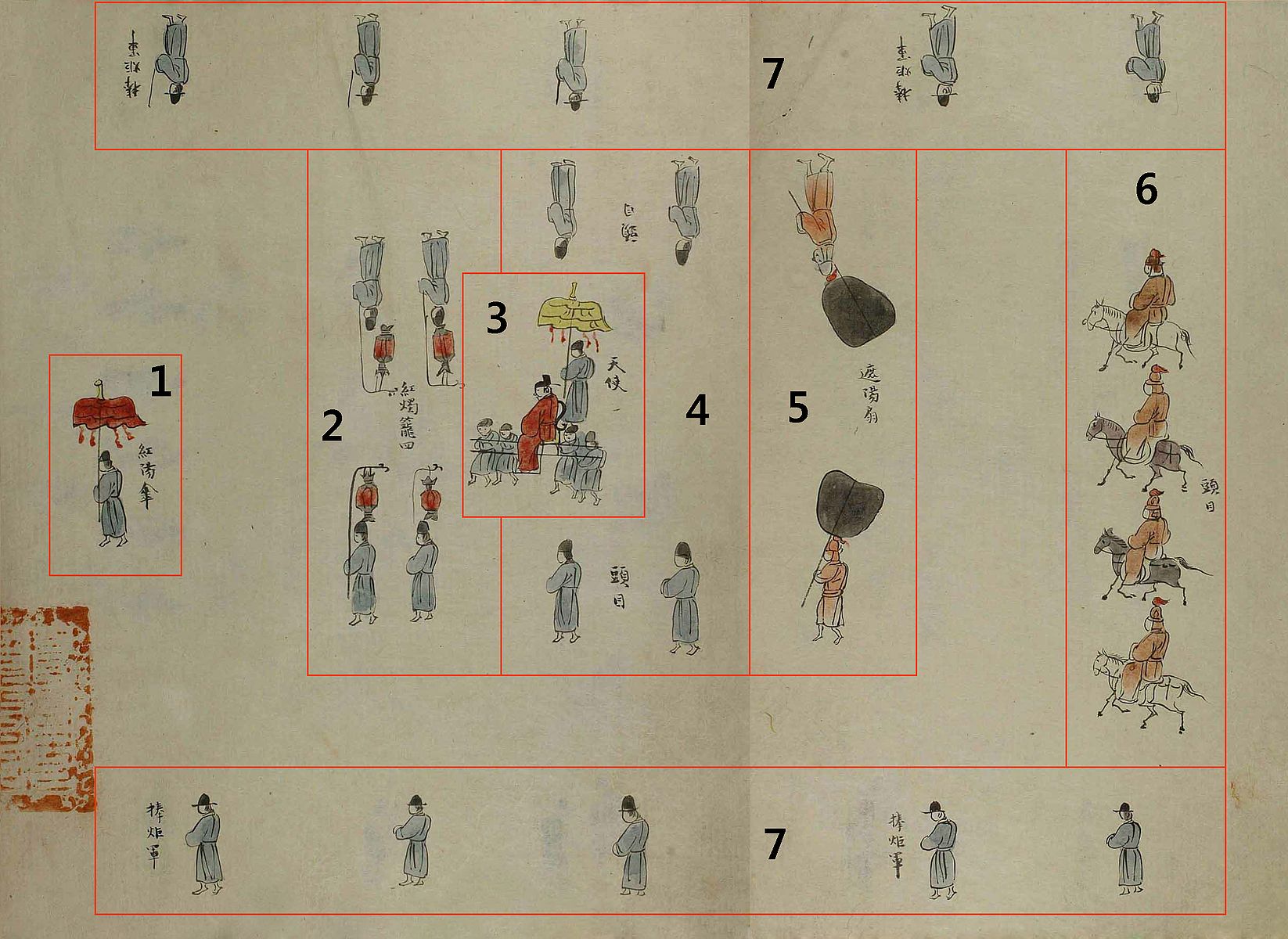

| − | | 1 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_천사_1홍양산.png|80x80px|홍양산]] || 홍양산(紅陽傘) || | + | | 1 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_천사_1홍양산.png|80x80px|홍양산]] || 홍양산(紅陽傘) || 붉은 양산 || [[흑건]]<br/>[[청의]] |

|- | |- | ||

| − | | 2 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_천사_2홍촉롱.png|80x80px|홍촉롱]] || 홍촉롱(紅燭籠) || | + | | 2 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_천사_2홍촉롱.png|80x80px|홍촉롱]] || 홍촉롱(紅燭籠) || 붉은 색 초롱 || [[흑건]]<br/>[[청의]] |

|- | |- | ||

| − | | 3 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_천사_3천사.png|80x80px|천사-웅화]] || 천사(天使)-웅화(熊化) || | + | | 3 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_천사_3천사.png|80x80px|천사-웅화]] || 천사(天使)-웅화(熊化) || 명나라 사신 웅화(熊化) || [[백관의 공복]] |

|- | |- | ||

| − | | 4 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_천사_4두목.png|80x80px|두목]] || 두목(頭目) || | + | | 4 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_천사_4두목.png|80x80px|두목]] || 두목(頭目) || 조선시대 중국 사신을 수행하여 외교 실무 및 교역을 담당하였던 중국 사행원의 일원 || [[흑건]]<br/>[[청의]] |

|- | |- | ||

| − | | 5 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_천사_5차양선.png|80x80px|차양선]] || 차양선(遮陽扇) || | + | | 5 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_천사_5차양선.png|80x80px|차양선]] || 차양선(遮陽扇) || 햇볕을 가리는 부채 || [[*백관의 군복]] |

|- | |- | ||

| − | | 6 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_천사_6두목.png|80x80px|두목]] || 두목(頭目) || | + | | 6 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_천사_6두목.png|80x80px|두목]] || 두목(頭目) || 조선시대 중국 사신을 수행하여 외교 실무 및 교역을 담당하였던 중국 사행원의 일원 || [[백관의 군복]] |

|- | |- | ||

| − | | 7 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_천사_7봉거군.png|80x80px|봉거군]] || 봉거군(捧炬軍) || | + | | 7 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_천사_7봉거군.png|80x80px|봉거군]] || 봉거군(捧炬軍) || 횃불을 든 군인 || [[갓]]<br/>[[청의]] |

|} | |} | ||

| 98번째 줄: | 129번째 줄: | ||

! 번호 !! 이미지 !! 대상 !! 설명 !! 복장/복식 | ! 번호 !! 이미지 !! 대상 !! 설명 !! 복장/복식 | ||

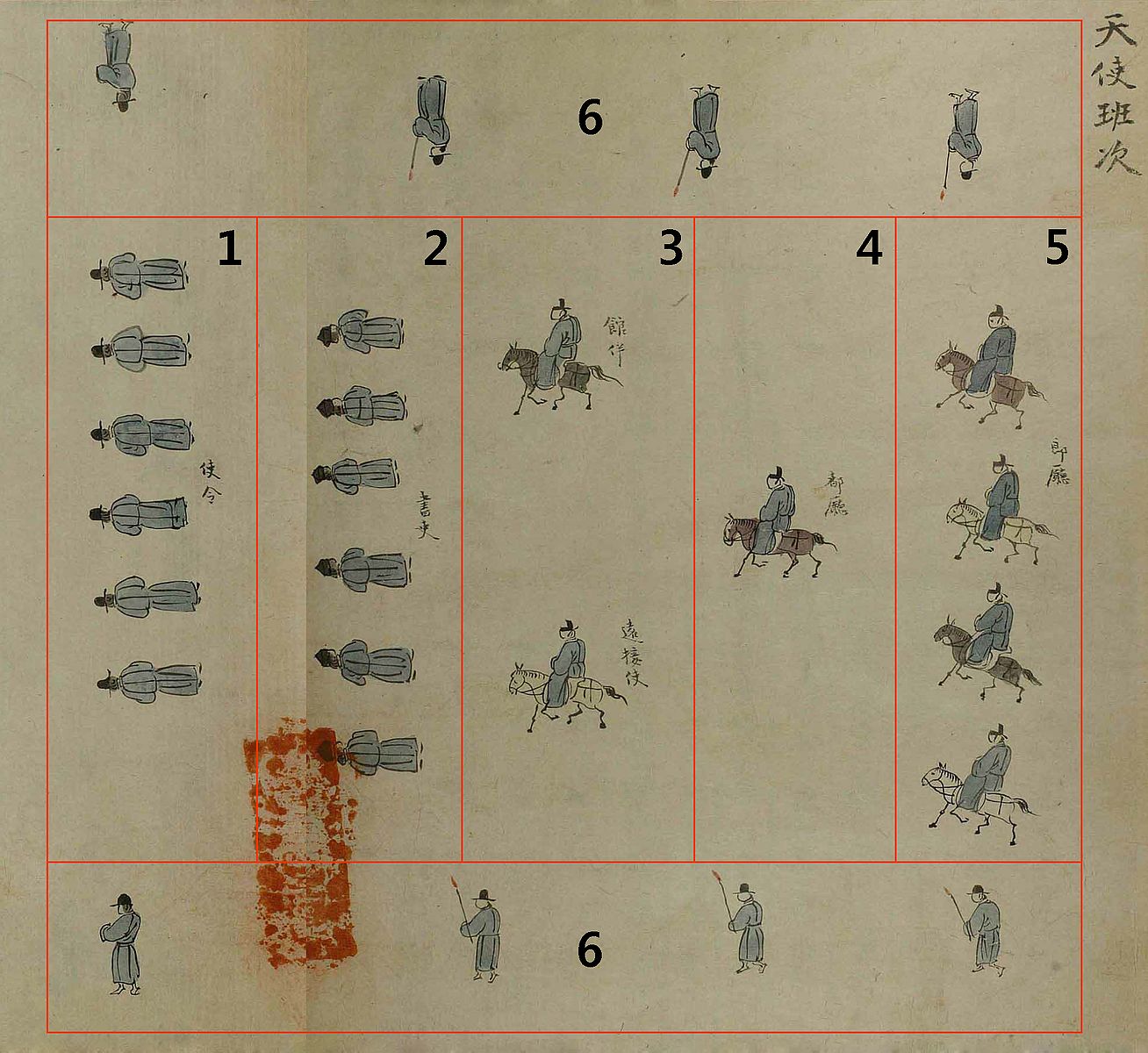

|- | |- | ||

| − | | 1 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_도감관원_1사령.png|80x80px|사령]] || 사령(使令) || | + | | 1 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_도감관원_1사령.png|80x80px|사령]] || 사령(使令) || 각 관청의 관원이 부리던 하인으로 호위와 시종을 담당함 || [[갓]]<br/>[[청의]] |

|- | |- | ||

| − | | 2 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_도감관원_2서리.png|80x80px|서리]] || 서리(書吏) || | + | | 2 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_도감관원_2서리.png|80x80px|서리]] || 서리(書吏) || 중앙 관아에 근무하던 하급 관원 || [[*]]<br/>[[청의]] |

|- | |- | ||

| − | | 3 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_도감관원_3관반.png|80x80px|관반]] || 관반(館伴) || | + | | 3 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_도감관원_3관반.png|80x80px|관반]] || 관반(館伴)-이정구(李廷龜) || 중국 사신의 영접 및 접대 임무를 관장하는 임시 관직으로, [[이정구|이정구(李廷龜)]]가 맡았다. || [[백관의 상복]] |

|- | |- | ||

| − | | 3 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_도감관원_3원접사.png|80x80px|원접사]] || 원접사(遠接使) || | + | | 3 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_도감관원_3원접사.png|80x80px|원접사]] || 원접사(遠接使)-유근(柳根) || 중국 사신을 영접하하기 위해 둔 임시 관직으로, [[유근|유근(柳根)]]이 맡았다. || [[백관의 상복]] |

|- | |- | ||

| − | | 4 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_도감관원_4도청.png|80x80px|도청]] || 도청(都廳) || | + | | 4 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_도감관원_4도청.png|80x80px|도청]] || 도청(都廳) || 임시 관서인 도감의 관직 || [[백관의 상복]] |

|- | |- | ||

| − | | 5 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_도감관원_5낭청.png|80x80px|낭청]] || 낭청(郞廳) || | + | | 5 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_도감관원_5낭청.png|80x80px|낭청]] || 낭청(郞廳) || 각 관서에서 차출하여 겸임시켰던 당하관의 실무 담당 관직 || [[백관의 상복]] |

|- | |- | ||

| − | | 6 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_도감관원_6봉거군.png|80x80px|봉거군]] || 봉거군(捧炬軍) || | + | | 6 || [[파일:궁중기록화_영접도감사제청의궤_도감관원_6봉거군.png|80x80px|봉거군]] || 봉거군(捧炬軍) || 횃불을 든 군인 || [[갓]]<br/>[[청의]] |

|} | |} | ||

| 117번째 줄: | 148번째 줄: | ||

=='''참고문헌'''== | =='''참고문헌'''== | ||

| − | === | + | ===인용 및 참조=== |

* 김문식, 신병주 저, 『조선 왕실기록문화의 꽃 의궤』, 돌베개, 2005. | * 김문식, 신병주 저, 『조선 왕실기록문화의 꽃 의궤』, 돌베개, 2005. | ||

* 서울대학교 규장각, 『규장각소장 분류별의궤해설집』, 서울대학교 규장각, 2005. | * 서울대학교 규장각, 『규장각소장 분류별의궤해설집』, 서울대학교 규장각, 2005. | ||

* 서울대학교 규장각, 『규장각소장 의궤 해제집(3)』, 서울대학교 규장각, 2005. | * 서울대학교 규장각, 『규장각소장 의궤 해제집(3)』, 서울대학교 규장각, 2005. | ||

* 신명호, 『조선 왕실의 의례와 생활 궁중문화』, 돌베개, 2002. | * 신명호, 『조선 왕실의 의례와 생활 궁중문화』, 돌베개, 2002. | ||

| + | * 한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005. | ||

[[분류:궁중기록화]] | [[분류:궁중기록화]] | ||

[[분류:의궤]] | [[분류:의궤]] | ||

2017년 12월 16일 (토) 01:13 기준 최신판

| 영접도감사제청의궤 (迎接都監賜祭廳儀軌) |

|

규장각한국학연구원 의궤(http://kyujanggak.snu.ac.kr/center/main/main.jsp) |

|

| 대표명칭 | 영접도감사제청의궤 |

|---|---|

| 한자표기 | 迎接都監賜祭廳儀軌 |

| 주제 | 빈례(賓禮) |

| 작성주체 | 영접도감(迎接都監) |

| 의례담당자 | 이정구(李廷龜) |

| 작성지역 | 한성부 |

| 작성시기 | 1609년(광해군 01) |

| 소장처(원소장처) | 규장각한국학연구원(규장각) |

| 판본 | 필사본 |

| 표기문자 | 한자, 이두 |

| 수량 | 1책 117장 |

| 크기 | 36×29.5 |

| 도설 | 22면 |

| 반차도 | 20면 총 길이: 약 ㎝ |

목차

정의

1609년(조선 광해군 1) 4월 선조의 국상에 사제(賜祭)하려고 온 명나라 사신과, 같은 해 6월 광해군의 책봉을 전하기 위해 온 명나라 사신의 영접을 위해, 1608년(광해군 즉위) 5월에 설치된 영접도감의 사제청에서 수행한 업무를 기록한 의궤이다.

내용

1609년(광해군 1) 4월에 선조의 국상을 조문하기 위해 사제천사(賜祭天使) 오고, 6월에는 광해군을 왕으로 책봉하기 위해 책봉천사(冊奉天使)가 잇달아 왔다. 사제천사 웅화(熊化) 일행이 4월 25일 홍제원을 넘어 모화관(慕華館)에 도착하자 왕이 나가 맞이하고, 남별궁으로 불리던 사신의 숙소인 태평관(太平館)에 나아가 고명(誥命)을 맞이했다. 4월 29일에는 태평관에서 하마연(下馬宴)을 베풀고, 5월 1일에는 사신들이 한강을 유람했다. 5월 3일에 왕이 창덕궁 선정전에서 사신들에게 연회를 베풀고, 5월 6일에 태평관을 떠나는 사신들을 위해 상마연(上馬宴)를 베풀었다. 이날 이정구(李廷龜)가 홍제원에 가서 전송하는 전연(餞宴)도 베풀었다. 사제천사를 보내고 나서 6월 2일에 책봉천사 유용(劉用) 일행이 왔다. 왕은 창덕궁 인정전에서 황제의 책봉고명을 받고 예를 행하고 나서 태평관에서 하마연을 베풀었다. 6월 5일에는 창덕궁 인정전에서 다시 연회를 열고, 6월 10일에는 태평관에서 연회를 열었다. 6월 12일에는 창덕궁 선정전에서 연회를 열고, 6월 18일에는 떠나는 사신을 위해 태평관에서 상마연(上馬宴)을 열었다. 다음날에는 모화관에서 전연(餞宴)을 베풀었다. [1]

중국 사신을 영접할 때는 일을 총괄하는 '도청(都廳)' 이외에 사신 영접을 군사적으로 지원하는 '군색(軍色)', 사신의 예단과 청구물품을 조달하는 '응판색(應辦色)', 사신을 위한 연회를 준비하는 '연향색(宴享色)', 사신의 주식을 준비하는' 미면색(米麵色)', 사신의 반찬을 준비하는 '반선색(飯膳色)', 사신에게 차와 떡 등의 간식을 준비하는 '잡물색(雜物色)' 등 여섯 기구를 두었다. 그리고 의궤도 따로따로 제작한다. 이번 명나라 사신 웅화와 유용을 영접한 사실은 영접도감도청의궤[2], 영접도감미면색의궤[3], 영접도감사제청의궤로 편찬하였는데, 도청과 미면색, 사제청에서 한 일만을 기록했다. 군색에서 한 일은 의궤로 만들지 않고 '영접도감군색등록'으로 편찬했다. 사제청은 평상시에는 설치하지 않고 선조의 국상을 조문하기 위해 왔기 때문에 따로 설치한 것이었다. 사신이 가지고 온 '축문판(祝文板)'과 '축문기(祝文機)'를 기록하고, 상배(床排) 등에 대해 그림으로 설명하고 있다. 또한 천사(天使)의 행렬을 그린 9면의 '천사반차도'와, 제물을 가지고 웅화보다 먼저 조선에 들어온 '곽위관제물배진반차도(郭委官祭物陪進班次圖)'가 들어있다. 곽위관(郭委官)은 요동인(遼東人)으로 웅화보다 먼저 조선에 제물을 가지고 들어온 사신인데, 과도하게 은을 요구하여 조선을 괴롭혔다고 한다. 명나라 사신영접의궤로서는 처음인 이 의궤는 후대의 의궤에 비해 짜임새가 미숙하고, 글씨도 초서가 많아 의궤라기보다는 등록류에 가까운 형식을 띠고 있는 것이 특징이다.[4]

목록

목록은 없으며, 내용으로 구분하면 사신(使臣)의 이름, 사신의 일정, 좌목(座目), 계사(啓辭), 감결(甘結), 반차도(班次圖)의 순서이다.

해제

허태구, "영접도감사제청의궤

판본

규장각한국학연구원: (奎 14556)

지식 관계망

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 영접도감사제청의궤 | 광해군 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 영접도감사제청의궤 | 선조 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 영접도감사제청의궤 | 웅화 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 영접도감사제청의궤 | 유용 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 영접도감사제청의궤 | 곽위관 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 영접도감사제청의궤 | 영접례 | A는 B를 기록하였다 | A ekc:documents B |

| 영접도감사제청의궤 | 규장각한국학연구원 | A는 B에 소장되어 있다 | A edm:currentLocation B |

시간정보

| 시간 | 내용 |

|---|---|

| 1608년 5월 | 영접도감이 설치됐다 |

| 1609년 4월 | 웅화 일행의 사제천사가 왔다 |

| 1609년 4월 29일 | 태평관에서 연회를 베풀다 |

| 1609년 5월 1일 | 사신들이 한강을 유람했다 |

| 1609년 5월 6일 | 왕이 창덕궁 선정전에서 사신들에게 연회를 베풀었다 |

| 1609년 6월 2일 | 유용 일행의 책봉사가 왔다 |

| 1609년 6월 2일 | 왕 창덕궁 인정전에서 황제의 책봉고명을 받았다 |

| 1609년 6월 5일 | 왕이 창덕궁 인정전에서 사신들에게 연회를 베풀었다 |

| 1609년 6월 12일 | 왕이 창덕궁 선정전에서 사신들에게 연회를 베풀었다 |

공간정보

| 위도 | 경도 | 내용 |

|---|---|---|

| 37.579470 | 126.991007 | 창경궁 인정전에서 사제가 거행됐다 |

시각자료

가상현실

천사의 행렬

| 번호 | 이미지 | 대상 | 설명 | 복장/복식 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | |

홍양산(紅陽傘) | 붉은 양산 | 흑건 청의 |

| 2 | |

홍촉롱(紅燭籠) | 붉은 색 초롱 | 흑건 청의 |

| 3 | |

천사(天使)-웅화(熊化) | 명나라 사신 웅화(熊化) | 백관의 공복 |

| 4 | |

두목(頭目) | 조선시대 중국 사신을 수행하여 외교 실무 및 교역을 담당하였던 중국 사행원의 일원 | 흑건 청의 |

| 5 | |

차양선(遮陽扇) | 햇볕을 가리는 부채 | *백관의 군복 |

| 6 |  |

두목(頭目) | 조선시대 중국 사신을 수행하여 외교 실무 및 교역을 담당하였던 중국 사행원의 일원 | 백관의 군복 |

| 7 | |

봉거군(捧炬軍) | 횃불을 든 군인 | 갓 청의 |

도감 관원의 행렬

| 번호 | 이미지 | 대상 | 설명 | 복장/복식 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | |

사령(使令) | 각 관청의 관원이 부리던 하인으로 호위와 시종을 담당함 | 갓 청의 |

| 2 | |

서리(書吏) | 중앙 관아에 근무하던 하급 관원 | * 청의 |

| 3 |  |

관반(館伴)-이정구(李廷龜) | 중국 사신의 영접 및 접대 임무를 관장하는 임시 관직으로, 이정구(李廷龜)가 맡았다. | 백관의 상복 |

| 3 |  |

원접사(遠接使)-유근(柳根) | 중국 사신을 영접하하기 위해 둔 임시 관직으로, 유근(柳根)이 맡았다. | 백관의 상복 |

| 4 |  |

도청(都廳) | 임시 관서인 도감의 관직 | 백관의 상복 |

| 5 |  |

낭청(郞廳) | 각 관서에서 차출하여 겸임시켰던 당하관의 실무 담당 관직 | 백관의 상복 |

| 6 | |

봉거군(捧炬軍) | 횃불을 든 군인 | 갓 청의 |

주석

- ↑ 한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005, 57~58쪽.

- ↑ 허태구, "영접도감도청의궤", 원문자료 검색,

『서울대학교 규장각한국학연구원』online , 서울대학교. - ↑ 이혜정, "영접도감미면색의궤", 원문자료 검색,

『서울대학교 규장각한국학연구원』online , 서울대학교. - ↑ 한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005, 59~71쪽.

참고문헌

인용 및 참조

- 김문식, 신병주 저, 『조선 왕실기록문화의 꽃 의궤』, 돌베개, 2005.

- 서울대학교 규장각, 『규장각소장 분류별의궤해설집』, 서울대학교 규장각, 2005.

- 서울대학교 규장각, 『규장각소장 의궤 해제집(3)』, 서울대학교 규장각, 2005.

- 신명호, 『조선 왕실의 의례와 생활 궁중문화』, 돌베개, 2002.

- 한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005.