"산재냉화(山齋冷話)"의 두 판 사이의 차이

DH 교육용 위키

| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||

|판본= 필사본(筆寫本) | |판본= 필사본(筆寫本) | ||

|권책= 不分卷1冊 | |권책= 不分卷1冊 | ||

| − | |고전번역원링크= [http://db.itkc.or.kr/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=MO&seojiId=kc_mo_h060&gunchaId=hv024&muncheId=&finId=001] | + | |고전번역원링크= [http://db.itkc.or.kr/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=MO&seojiId=kc_mo_h060&gunchaId=hv024&muncheId=&finId=001 고전번역원 산재냉화(山齋冷話)] |

|필드수= 9 | |필드수= 9 | ||

}} | }} | ||

2017년 3월 23일 (목) 05:21 판

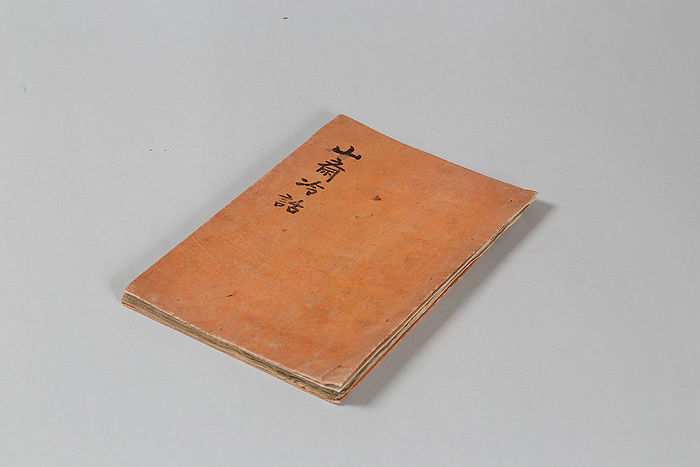

| 한글명칭 | 산재냉화 | |

|---|---|---|

| 한자명칭 | 山齋冷話 | |

| 작자 | 정약용(丁若鏞) | |

| 간행시기 | 19세기 이후 | |

| 크기(세로×가로) | 25.2 x 16.5 cm | |

| 판본 | 필사본(筆寫本) | |

| 권책 | 不分卷1冊 |

- 저자 : 說.

- 판본 :

- 간행연대 : 19世紀以後

- 권책 :

- 크기 :

- 해설 : 정약용의 수기치인(修己治人)적 처세관이 잘 피력된 저술이다. 다산 친필이다. 매우 드물게 호를 “철마산초(鐵馬山樵)”라 하였다. 일상의 일들을 설(說)의 문체에 냉화(冷話)의 형식을 빌어 교훈적 내용을 적었다.

- 예문 : "은혜를 입고 갚지 않는 것은 고인이 비유컨대 우석(雨石)이라 한다. 빗물이 흙에 떨어지면 흙은 비를 품으니 이로 말미암아 오곡백과가 생겨나고 잎이 자라 그 꽃을 피움으로써 비의 본래의 뜻에 보답하는 것이다. 이것이 보답하는 자의 모습인 것이다.

(受恩而不報者 古人比之雨石 凡雨落于土 土則含之 於是發生白果五穀 舒其葉鬯其榮 以答雨之本意 此報恩者像也)"

- 고전번역원 링크